天上落着小雨,时有微风吹过,带来丝丝凉意。潘德贵起了个大早,去菜市场买回一只鸡和香菇、莴笋、藕等蔬菜,刚走进鑫田粮艺传习所小院,尹海燕和罗彩菊就从传习所的屋子里出来,高兴地喊着潘老师。潘德贵扬了扬手中装菜的口袋说,“今天中午给你们煮顿好吃的”。两位女孩快步跑过来,接过袋子送进厨房。

这是8月30日早上,记者在涪城区丰谷镇鑫田粮艺传习所看到的一幕。当天,罗彩菊和尹海燕将结束在这里的暑期实践。

尹海燕和罗彩菊是西南财经大学天府学院的学生,今年暑假她们走进鑫田粮艺传习所,跟随鑫田粮艺代表性传承人潘德贵学习粮艺画制作技艺。经过一个多月的学习,她们用一件件作品交出了让潘德贵满意的答卷。

文化的相逢

时间还不到9点,潘德贵带着尹海燕和罗彩菊在传习所走了一圈,耐心地给两人讲解制作粮艺画作品时怎样选材,如何把握制作技巧。

潘德贵说,“你们能坚持一个暑假,我很欣慰,希望你们能继续坚持下去。”听到这里,与鑫田粮艺结缘的记忆,慢慢在尹海燕的脑子里闪现出来。

2023年秋季,潘德贵走进西南财经大学天府学院开展非遗进校园活动,吸引了200余位学子前来,尹海燕就是其中一员。看到一粒粒五谷种子镶嵌出一幅幅精美的画,她“感觉太神奇了”,那些种子“不仅可以在饭碗里,还可以用来作画”。

潘德贵给罗彩菊和尹海燕示范粮艺画创作

2024年10月,学校组织下乡实践,尹海燕在鑫田粮艺传习所沉浸式地体验了一周,制作出学校的logo,还制作出了二十四节气中的“大寒”,这让她兴奋不已。

校友罗彩菊看到尹海燕的作品,感觉“心里被某种东西抓住了”。一个周末,两人相约前往丰谷镇。罗彩菊老家在农村,从小见过很多植物种子,但在鑫田粮艺传习所,她才发现自己的孤陋寡闻,“我看到了好多以前闻所未闻的种子”。更让罗彩菊惊奇的是,那些“看起来渺小的种子,竟然可以拼出画来”。

从那以后,只要周末有空,罗彩菊和尹海燕就会从学校转几次公交车到丰谷镇,沉浸在粮艺画的世界里。

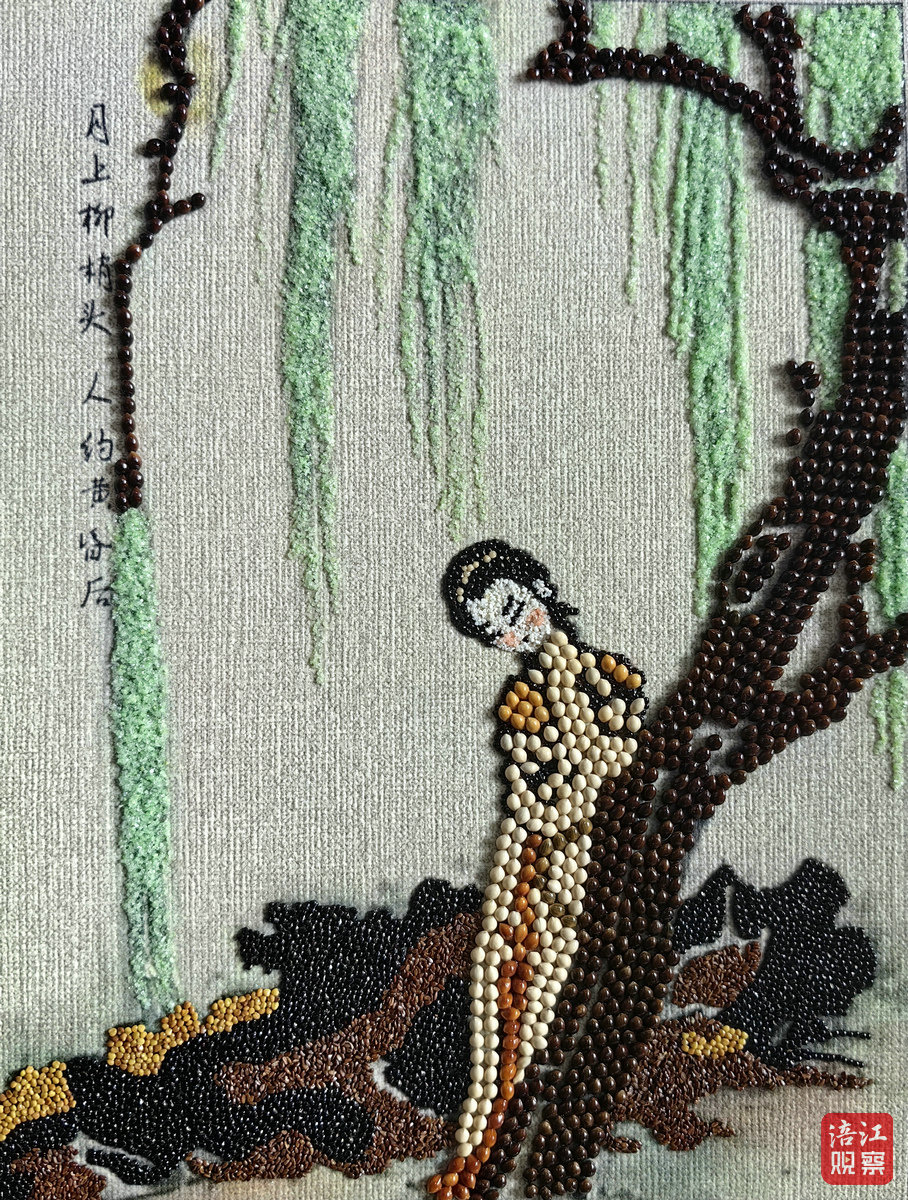

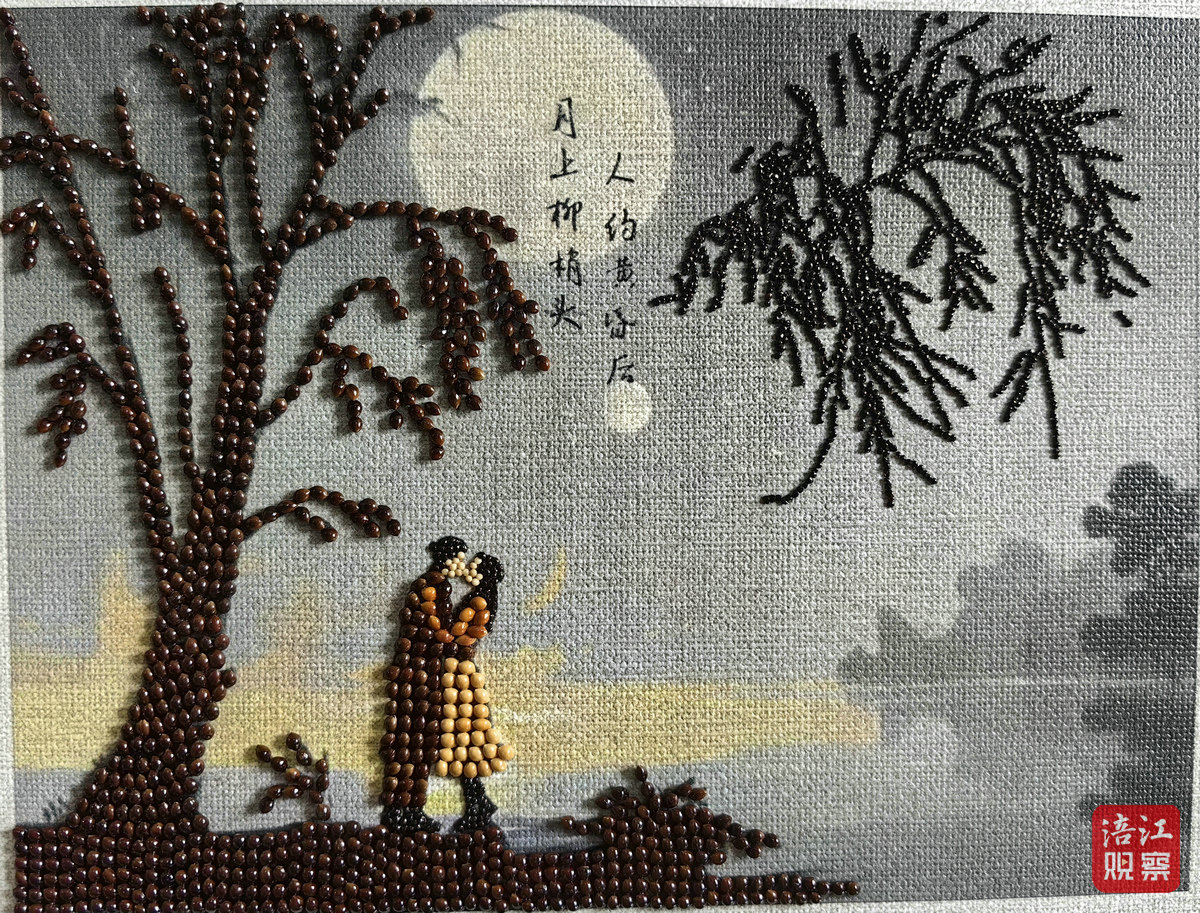

罗彩菊创作的《月上柳梢头》

暑假的坚守

中午12点,一道溢着香气的炖土鸡端上饭桌。罗彩菊和尹海燕摆好餐具,脸上洋溢着笑容。

鑫田粮艺传习所是潘德贵租用丰谷老粮站改建的,陈列了各种老物件和种子,开展粮艺的制作、体验。他还在后院开辟了一块“文化试验田”,种植着应季作物,以“动静结合”的方式传播农耕文化。

2025年谷雨那天,罗彩菊和尹海燕在“文化试验田”撒下了玉米种子,两人每个周末都会前来,仔细观察玉米的生长过程。暑假前,两人经过商量,决定暑假到传习所实践,继续学习提升粮艺画制作技艺。

2025年7月4日,罗彩菊和尹海燕在鑫田粮艺传习所开始了别样的暑期生活。潘德贵特意将自己租的一套房屋拿出来,免费提供给两人居住。

罗彩菊创作的《月上柳梢头》

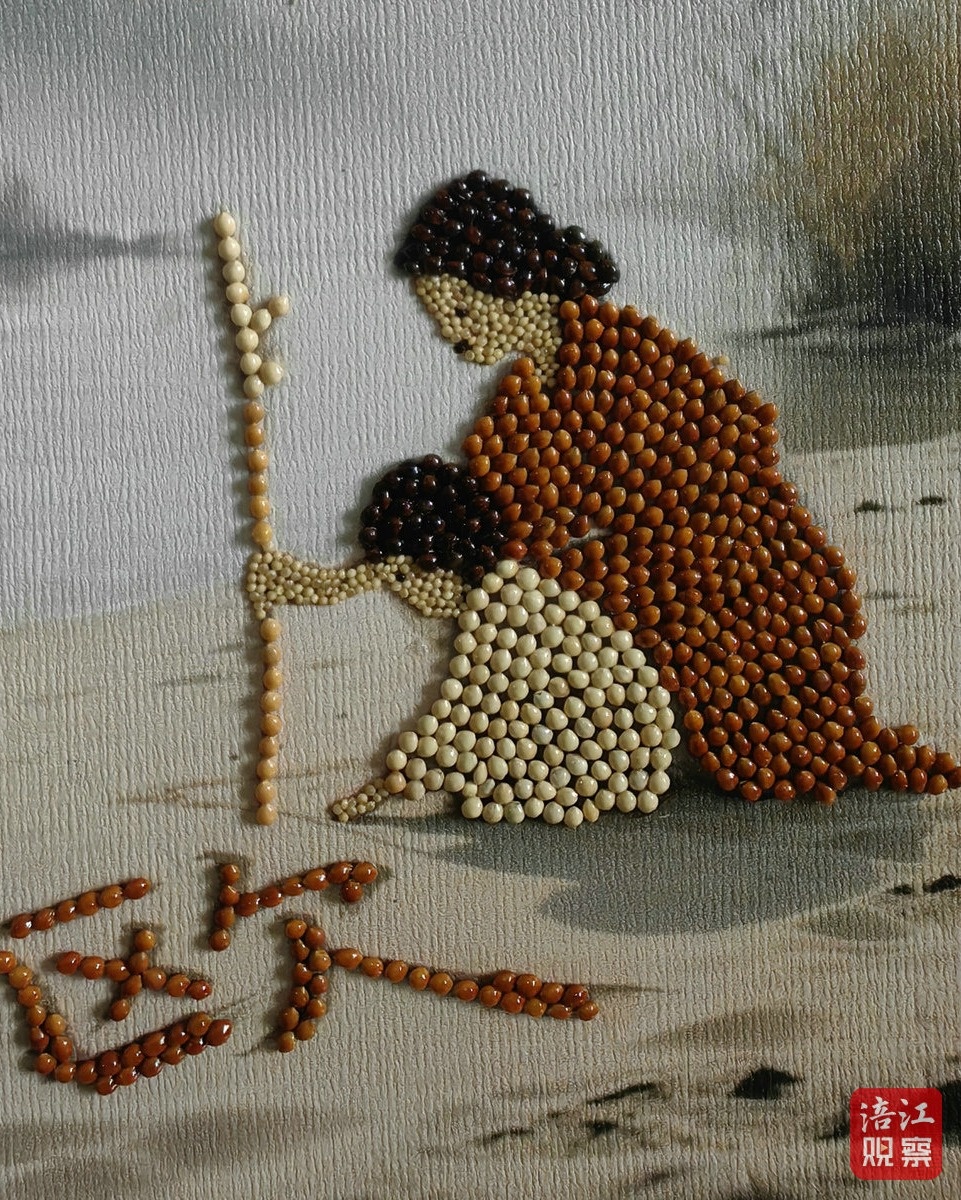

一个多月下来,罗彩菊和尹海燕不仅能准确识别几百类作物的种子,粮艺画制作技艺也显著提升,两人独立制作完成的《欧母画荻》《月上柳梢头》欧阳修文化主题作品,入选“庆祝绵阳建市40周年暨科技城建设25周年”绵阳市第六届民间工艺美术作品展。

罗彩菊和尹海燕创作的《欧母画荻》

传承的希望

下午4点,潘德贵将罗彩菊和尹海燕送到丰谷镇胜利路公交站台。几分钟后,公共汽车进站,两位学生不停地挥手道别。

2023年进入西南财经大学天府学院开展非遗进校园活动,在几百人的粮艺画体验课堂后,参与粮艺画体验的学生从几十人到十人,最终只有尹海燕和罗彩菊坚持下来。虽然仅有两人,却让潘德贵看到了非遗传承的希望,他相信“星星之火可以燎原”。

罗彩菊说,她的坚持,源于对农耕文化的兴趣,因为“兴趣是最好的老师”。今年暑假的实践,是尹海燕第一次沉下心来学习鑫田粮艺制作技艺。

罗彩菊和尹海燕(左)创作粮艺画

结束在鑫田粮艺传习所的暑期实践后,尹海燕将进入涪城区的一所小学实习,而罗彩菊则回重返大学校园继续自己的校园生活。临行前她们说,无论将来从事什么工作,传统文化都会与她们的人生相伴。

两位学生的承诺,让潘德贵倍感欣慰,并鼓励她们,无论有多忙,都要给传统文化留一点时间。

看到远离的公交车,潘德贵心里多了几分感悟。在他看来,非遗传承不仅仅是技艺的传承,还有文化的共鸣。作为非遗代表性传承人,应该找到所从事技艺的文化源头,通过文化的影响,引起文化共鸣,实现有效传承。罗彩菊和尹海燕这个暑假的坚持,正是源于农耕文化的感染,而这也是非遗有效传承的关键。

https://fjgc.myxwcm.cn/html/c0700/2025/09/01/1962421440941035521_share.html?t=1756721638165

校历

校历

融合门户

融合门户

天府云平台

天府云平台

切换到旧版

切换到旧版

2025-09-09

2025-09-09